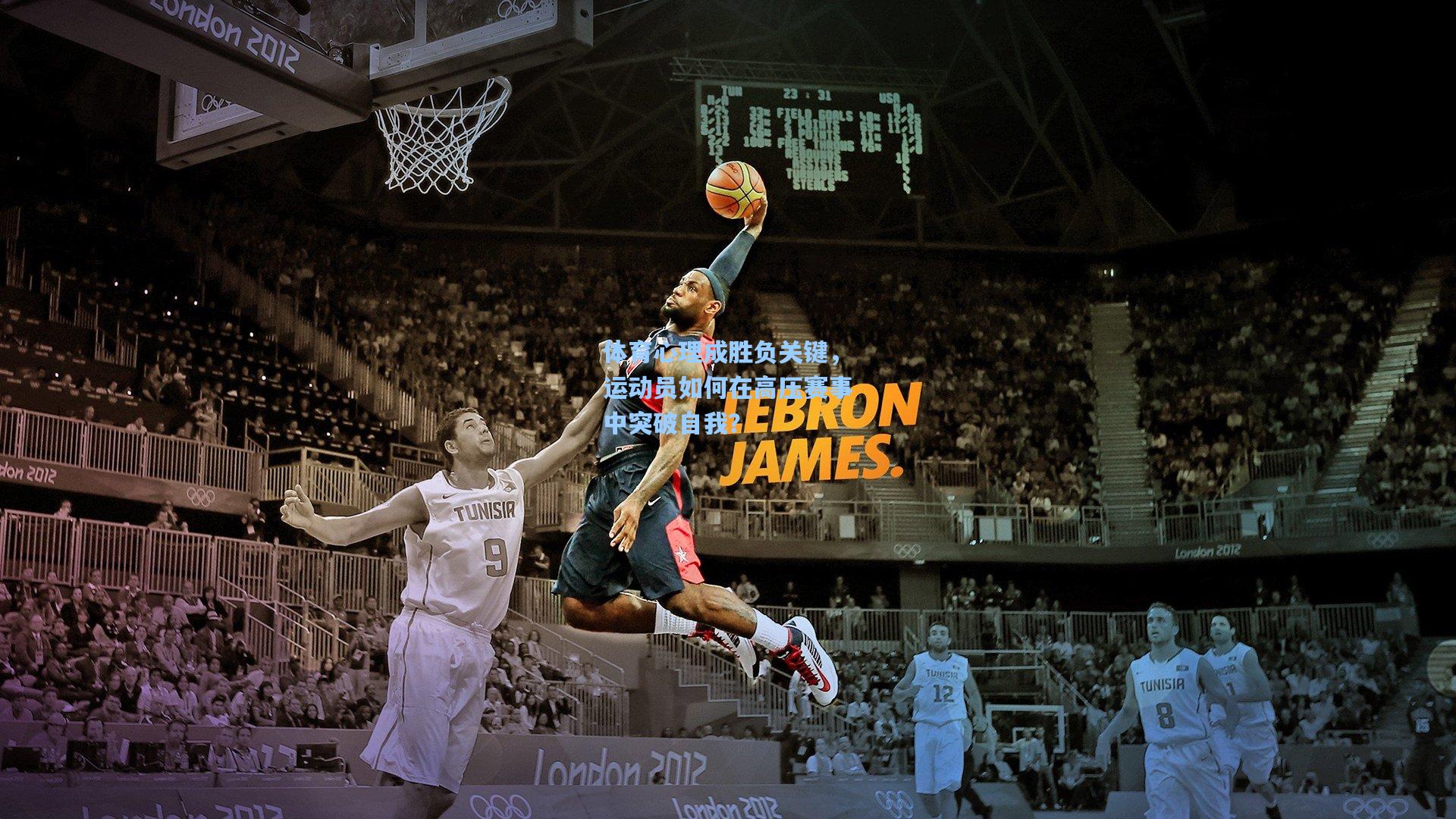

体育心理成胜负关键,运动员如何在高压赛事中突破自我?

- 足球报道

- 2025-08-06

- 63

- 更新:2025-08-06 01:53:09

在竞技体育的舞台上,胜负往往取决于毫厘之间的差距,除了bsport体育体能、技术和战术的比拼,运动员的心理素质正逐渐成为决定比赛走向的核心因素,近年来,体育心理学的研究与应用在职业体育领域掀起热潮,越来越多的教练团队开始重视运动员的心理训练,帮助他们在高压环境下保持冷静、发挥最佳水平。

心理训练:从边缘走向核心

过去,体育心理常被视为辅助手段,甚至被部分教练和运动员忽视,随着科学研究的深入,心理因素对比赛表现的影响已得到广泛认可,在2020年东京奥运会上,多名运动员在赛后采访中提到,心理调节是他们克服紧张情绪、稳定发挥的关键,美国游泳名将凯勒布·德雷塞尔曾坦言:“在决赛前,我b体育app会通过冥想和呼吸练习让自己进入最佳状态,这比单纯的技术训练更重要。”

体育心理学家指出,心理训练的核心在于帮助运动员建立“心理韧性”——即在面对压力、挫折或意外情况时,仍能保持专注和自信的能力,这种能力并非与生俱来,而是通过系统性训练逐渐培养的,常见的心理训练方法包括可视化训练(通过想象比赛场景提前适应压力)、正念冥想(提升专注力)以及情绪管理技巧(如控制焦虑和愤怒)。

高压赛事中的心理博弈

在重大比赛中,心理博弈往往比技术对抗更为激烈,以网球为例,大满贯赛事中的“抢七”局常常成为心理战的焦点,选手不仅需要应对体能极限,还要在关键时刻克服自我怀疑,塞尔维亚网球巨星诺瓦克·德约科维奇以强大的心理素质著称,他曾在多次采访中强调:“比赛的最后几分,70%是心理较量,30%才是技术。”

类似的现象也出现在团体项目中,足球点球大战中,罚球队员面临的压力堪称极致,研究表明,心率飙升和注意力分散是导致点球失误的主要原因,为此,许多顶级足球俱乐部开始聘请专职体育心理学家,帮助球员模拟点球场景,并通过呼吸调节等技术降低紧张感。

年轻运动员的心理挑战

对于年轻运动员而言,心理问题可能更为突出,缺乏经验的新秀往往在关键时刻因紧张而失误,甚至产生自我否定的情绪,中国跳水队教练组曾透露,他们在培养年轻选手时,会特别注重心理建设。“技术可以练,但心理崩溃可能毁掉一个天才。”一位不愿具名的教练表示。

体育心理学家建议,年轻运动员应尽早接触心理训练,并将其纳入日常训练计划,通过记录比赛中的情绪变化,分析自己的心理弱点;或与心理导师定期沟通,学习应对挫折的方法。

科技助力心理训练

随着科技的发展,虚拟现实(VR)和生物反馈技术正被引入体育心理训练,运动员可以通过VR设备模拟比赛场景,提前适应观众噪音、裁判判罚等干扰因素,而生物反馈设备则能实时监测心率、肌肉紧张度等数据,帮助运动员了解自身压力水平并学会调节。

美国NBA金州勇士队是科技与心理训练结合的典范,球队利用大数据分析球员的心理状态,并在训练中针对性地设计抗压练习,勇士队主教练史蒂夫·科尔表示:“现代体育已进入‘心理+科技’时代,忽视这一点的球队将被淘汰。”

未来趋势:心理训练常态化

尽管体育心理的重要性已被广泛认可,但在许多地区和项目中,心理训练仍未得到足够重视,专家呼吁,各级体育组织应将心理训练纳入运动员培养体系,从青少年阶段开始打下坚实基础。

国际奥委会也在近年来加大了对运动员心理健康的关注,2024年巴黎奥运会前夕,奥委会发布了一份心理健康指南,建议所有参赛选手定期接受心理评估,并在需要时寻求专业支持。

体育不仅是身体的较量,更是心灵的博弈,从个体运动员到职业团队,心理素质的提升已成为现代体育不可或缺的一环,随着科学研究的深入和技术手段的进步,体育心理将继续在竞技舞台上扮演关键角色,帮助运动员突破极限、创造奇迹。